愛されるCMを目指して

民放初期のCMマンの足跡

椎橋 勇(NTV)

今回の民放史は、テレビタレントセンターの会報に昭和48年から55年まで連載された日本テレビの初代CM室長椎橋勇さんの『CM繁盛記』を、ご本人の了解を頂いて編集委員会が要約したものです。

「あア、映った、うつった、うつつたぞ!」。ただそれだけでみんなが感激し、興奮し、目頭をこする者さえいた。一九五三年(昭和28年)8月28日正午、日本テレビ局内の情景である。テレビが映つた、それだけで全員が感激するのも無理はない。技術者も、カメラマンも、ディレクターも、みんながテレビについてはズブの素人たちの努力がようやく実ったのである。それまで試験放送は何度も繰り返したとはいえ、本番はまったく別だ。

数年後、自らがここで働くことになろうとは予想もせず、この日本の民間放送テレビ第一号開局の情景を、私は、ある種の感慨を持って眺めていた。当時のテレビの普及台数はわずか三千台であった。

民間放送始まる

見る広告から聞く広告へ

二年前の昭和26年12月、ラジオ東京開局。名古屋、大阪、福岡に続き首都圏でも民間放送のラジオが始まっていた。日本のラジオ放送開始は大正14年のことで、26年には東京エリアにすでに受信機が二六〇万台も普及していた。しかし聴取料で運営されるNHKとは違い民放は広告主のお金で運営される新しい放送だった。《JOKRでは聴取料はいただきません》という広告を出しているほどだ。

それ以前の広告は、新聞、雑誌など、目で読み、見るものだったが、民放の開局で広告主はスポンサー、広告はコマーシャルメッセージとなった。目で見せていた広告を耳で聴かせるコピーに変えなければならない。コピーライターにとっては話し言葉の研究が急務になった。活字表現しか経験のない彼らには革命とも言うべき変革であった。

当時、鳥居薬品の広告課長だった私も、目と耳の違いで失敗したことがある。夏の疲れに効くビタミンAD剤トリカのCMだったと記憶している。コピーの終わりを、「毎日3錠トリカ糖衣錠をご愛用下さい」と書いてしまった。活字ならおかしくはないが、耳では「毎日3錠トリカ10以上(トウイジョウ)を」とも聞こえる。3錠飲めと勧めた後で10錠以上飲めということになる。慌てて、「甘くて飲みよい錠剤のトリカ、毎日3錠ご愛用下さい」と訂正した。

事程左様に活字ならすぐ分かるが、音では誤解されかねない言葉や表現を平気で使っていたのである。

ラジオが開局すれば、ニ、三年後はテレビもと考えるのは必然であった。アドマンとしてはラジオだけでなくテレビの勉強もしておかなくてはならない。新聞、雑誌の広告ではベテランばかりのわれわれ日本宣伝クラブの面々だったが、ラジオCMはヨチヨチ歩き、テレビは皆目見当もつかない。ドラマの脚本を書く程度の知識と演出も出来ないとCMの制作に困るのではないか。ある時、帝国臓器の吉田勝三さんが「芝居をやってみよう」と言いだした。これが賛同を得て、菊池寛の『入れ札』を読売講堂でやってしまった。怖いもの知らずの素人芝居は研究熱心の証でもあった。ライオン歯磨広告部長・広瀬惣八、森永乳業宣伝部長・藤本倫夫、萬年社東京支社長・高取兵吉郎氏などをはじめ、当時の広告主、代理店の豪華メンバーが役者になったその公演が大好評だったのも懐かしい思い出である。

自らも研究する一方、日本宣伝クラブは、昭和28年4月から文化放送で『広告の談話室』という番組を提供した。第一の目的は〈広告〉に対する一般の人の理解を深めることにあった。第ニに、新聞、雑誌などの投書欄に掲載された広告批判に答えること。そして第三は研究的なCMを放送することにあった。

雑誌『宣伝会議』の創刊

昭和28年暮、山之内製薬の久保田君から電話があった「銀座の吉田屋まで来てくれないか」。至急の用件だという。一同馴染みのそば屋だ。

着くと、オリオン社の片柳忠男社長も一緒だ。久保田君の表情がいつもと違い真剣だ。山之内製薬を退社して宣伝の研究誌を作りたいという。宣伝、広告関係の雑誌なんか千部か千五百部が相場だ。彼の退職金など二、三ヶ月で吹っ飛んでしまう。だが酒を飲みながらの話はどんどんと飛躍して、結局、オリオン社におんぶだっこで、私はスポンサーの開拓や原稿書き無料で協力という若さだけが取り柄の結論になった。

29年1月。久保田宣伝研究所創立。

『宣伝会議』創刊号は3月25日に発売された。初期の放送関連の記事を見ると〈商業テレビの宿命〉〈放送広告とCM効果)〈各界女性にきく広告への意見〉〈アナウンサーとCMを語る)など意欲的な特集が並んでいる。このアナウンサー座談会にはKR,QR,ABCの他にフリーアナも出席、民放ラジオの興隆期で、広告界はラジオに強い関心を示していた時代で、民放のアナウンサーもCMの勉強の必要性を認識しはじめた頃であった。

30年4月1日、JOKR-TV(現TBS)開局。だがまだ受像機の普及は全国で16万5千台。稼いだ広告はわずか九億。総広告費の2%にも満たない。一方ラジオは、8月にトランジスタラジオが発売され、移動媒体として飛躍していた。CM効果の幅も広がりラジオ全盛の時代を迎えていた。CMはラジオもテレビも三木鶏郎のコマソン時代で、「カンカン鐘紡」「明るいナショナル」「ポポン、ポポン」などが一世を風廃していた。30年後半から神武景気が始まる。余談だが、この6月にアルミの一円玉が誕生。まだ、一円玉が庶民生活のなかで充分価値のある時代だった。

この年7月に『宣伝会議』の創刊一周年を記念して開催された《広告宣伝ゼミナール》の講師陣には遠藤健一野村証券相談役、奥山晃久第一製薬広告常任委員、佐野英夫藤沢薬品宣伝部長、山名文夫資生堂顧問、森永の藤本さんなど、当時の大スポンサーの広告責任者が並んでいる。このゼミの楽しさは、その日の講義が終わると講師陣が一室に集まって勝手なことを喋りながらイッパイやることだった。当時の講師陣の平均年齢は46歳半ば。広告界第一線の働き手ばかりであったことが分かる。

雑誌『宣伝会議』とその後も続けられたこのゼミナールが日本の広告界と放送界にもたらした恩恵は計り知れないものがある。タレント養成機関。TTCの誕生

昭和31年に四〇万九千台だったテレビは、33年春百万の大台を超え、暮には一五六万六千台とテレビ世帯が急増していった。広告費も、31年の20億が、33年には105億となり、その成長は驚異的だった。だがCMはまだまだ幼稚だった。主として制作していた人たちが広告の基本的教育を受けていない映画界の人だったこともある。新聞、雑誌に比べて80年の遅れがあった。それでも、マツダランプの「街のランプがお花になった」「伊東に行くならハトヤ、電話は4126(ヨイフロ)」が31年。32年、野坂昭如、いずみたくコンビのセクシーソングが流行り、33年の「カステラ一番、電話は二番、三時のおやつは文明堂」など、当時のテレビCMにはそれなりの思い出も残っている。

大宅壮一が〃テレビ一億総白痴化"という名言を吐いたのも、確か32年頃だったと記憶しているが、33年には、テレビチャイルドとか、テレビジプシーという言葉が新聞や雑誌に盛んに使われた。テレビチャイルドは、一日中テレビの前に座っている子供たち。テレビジプシーというのは、テレビのある家に、子供の友だちたちがあちこちとあがりこむ世相を呼んだものだ。テレビ家庭の親たちは子供の友だちが来るのを断れなかっただけではない、お菓子まで出してサービスもした。テレビがあるのはその家の自慢でもあったのである。

テレビタレントセンター・TTCが発足したのは、そんな時代、33年9月だった。設立準備委員が片柳さん、藤本さんや中外製薬の佐藤広告課長だったので、以前から話は聞こえていた。構想は、片柳、藤本案に吉田秀雄電通社長が肉付けしたものである。テレビ発足五年目で、まだまだ映画や演劇の俳優に頼らねばならない状態が続いていた。CMタレントの必要性は広告主にとっては重大な関心事であった。協賛したスポンサー、代理店にとってはCMタレントの養成、局にとっては、番組で使う新しいタレントの出現に対する期待が込められていたと思う。

第一期生はニ千人の応募者から五六名の合格者に絞られた。国立大学以上の狭き門であった。

会長は吉田秀雄。片柳さんや南江治郎さんが指揮をとり、専任講師のほかに、NTV,KRTの演出家が動員され、学問的研究から実技指導まできびし教育がおこなわれた。

愛されるCMづくりのために

当時、烏居薬品の宣伝は新聞、雑誌が主で、テレビはNTV『今日の出来事』の後に30秒スポットを流していただけだった。その私が、日本テレビのCM室長に招聰されたのだから、人問の明日は分からない。

33年8月下旬、NTVの福井専務からの電話で、用件も分からぬまま出向くと片柳さんも同席していた。

福井さんは「日本テレビも設立五年になった。番組は勿論だが、視聴者の抵抗が強いCMを良くすることが民放の急務だ。CMの研究と制作の適任者が欲しいと片柳さんに相談したら、あなたが最適だと言われた」。鳥居薬品では二〇年も気楽に仕事をしてきた。齢47歳だ、定年までの七、八年でテレビCMを新聞、雑誌並みに向上させることが出来るか。その夜はお話を聞くだけで別れた。そんな私に決断させたのは、その後示された、定年制がない、CM研究を一生続けてもよいという条件だった。

広告を一生の仕事と考えていた私は泣きどころを突かれた。

日本テレビに移籍したのは昭和33年10月1日だった。皇太子の結婚でテレビが爆発的に普及する前年である。

初出社した朝、机の上にハガキの束が置かれていた。課長が「面白いから読んでください」と言う。《鰐淵晴子さん可愛い。こんなカワイコちゃんのCMなら一日中放送してくれ》《プロレスのいい場面にCMを入れるな。スポンサーの商品買ってやらないぞ》《野球中継を最後までやらない局なんてやめちまえ。今度、途中でやめたらスボンサーの商品買わない》。聞けば、毎日のようにこんなハガキがくると言う。大変な仕事を引き受けてしまったというのが実感だった。

目標は生CMの制作とCM研究に絞った。だが、室内を見渡しても、CM制作はスタッフ不足で人材を集めるまで手がつけられそうもない。

まず研究から始めることにした。それには、CMで実際に苦労している人、技術的知識と識見を備えた人を社外から集めてCM研究委員会を設けるのがよい。片柳さんと相談して、委員長を奥野信太郎慶応大学教授に依頼、委員にミツワ石鹸の今泉武治さん、資生堂の近江匡さん、森永の藤本さん、広告主協会の西郷徳男さん、それに片柳さん、NTV側から私と佐々木課長で構成する委員会が出来た。初会合で研究課題はいろいろとあったが、急務はCM専門タレントの養成だった。

当時のCMは生が70%なのに、テレビ局にはCMスタジオなどなく、番組セットの片隅にCM用の簡単なセットを設けてADが担当している状態だった。舞台や映画の有名俳優はCMをバカにしていた。出演するのはスポンサーの社員や宣伝部員が探してきたバーの女性などで、ズブの素人ににわか仕込みで演技させるのだから満足のものが出来る筈などない。CMはコピーどおりに読めばいいというものではない。タレントは勿論、局のアナウンサーにしても〃商品を売る意欲"に欠けていた。

研究課題は〃CMタレント心得"。

第四回の会議で試案ができた。

・第一条CMタレントは、まずセールスマンであることを自覚せよ

・第ニ条CMタレントは、豊かな常識を身につけよ

・第三条CMタレントは、視聴者の心理をつかめ

・第四条CMタレントは、完全なる表現技術を発揮せよ

・第五条CMタレントは、常に反省せよ

この各条にそれぞれ細かくそのために〃すべきこと"が書かれている。

室の組織も改革した。専門ディレクター四名を教育し、その下に各助手二名と美術デザイナー一名の四名で一班とし、四班が必要と考えた。

芸能、技術、営業など社内各部からCMに興味を持ち、かつ、それぞれ異なる才能を持つ人びとを集めた。

その頃は、局のCM担当といっても素材の受付と事務だけの連絡係に過ぎなかった。専門の制作者がいなければ、愛されるテレビCMは期待できない。

ACC誕生

より良いCMを共通目標に

昭和34年、皇太子ご成婚、ミッチーブームの春、NETとCXが相次いで開局。〃愛されるCMづくり"への思いはどの局も同じだ。在京局CM責任者会議を設け、初会合は5月頃だったろうか。TBSから仁平芳郎さん、近藤安之さん、NETは大伏肇さん、CXは辻勝三郎さんとNTV・CM室長の私と、CM責任者四人がしばしば会合を持つことになった。秋には、これに大阪4局、MBS足立浩一さん、ABC南英四郎さん、YTV相見利嗣さん、KTV津島秀雄さん、それに名古屋3局が加わった。

だが放送局の責任者だけで討議しても媒体側だけでは解決できない問題点があまりにも多かった。全民放の問題として、スポンサー、代理店の協力は必須だ。こうして、民放連の事務局から山口進さん、主協の西郷さん、聞放送広告業協会一業協)事務局長の高島小三郎さんと図り、三者合同のCM研究会の設立を呼びかけた。師走2日、主協、業協、民放連の三者が準備委貝会の初会合を開き、明けて35年1月28日、《会員相互の研究を通じてラジオ・テレビCMの改善向上に資する》目的のもとに、CM合同研究会は、略称『ACC』として正式に発足した。

ここで業者代表の一人だった今泉さんから『ACC・CMフェスティバル』という素晴らしい提案が出された。アメリカなどを視察した経験から、フェスティバルは、CM技術関係者の質的向上と、消え去る作品の記録が残るというのがその趣旨であった。

昭和36年(一九六一年一10月17日、CMの歴史に永久に刻まれるべき『第一回ACC・CMフェスティバル』が日比谷の第一生命ホールで開催された。当日は、ACC・フェスティバル入賞、入選作品とアメリカのCMフエスティバルの入賞、入選作品も同時に上映され、六百席でも参加者を収容できず立ち見まで出る始末だった。だが、主催者の一人として今日ふりかえると、よく出来たと思う作業だった。時問的に無理の連続であった。各部門の業種別、賞のあり方などを決定したのが6月。ところが、その後、急にラジオ部門の参加が決まり、大慌てで募集規定やポスターデザインを変更。最終的に細目が決定したのは7月末。そのため8月末の締切りを9月末に延期するというギリギリの状況になったのである。だが、結果的に、ラジオテレビCMフェスティバルという日本独白の形式を生み出すことができたのは幸いであった。

応募作品は、ラジオ、テレビ、カードで計一千本弱。審査は10月2日から三日間、電通のホールで一般公開でおこなわれた。毎日、1時から7時までぶっ通し。途中、審査員が3人も倒れるほどの重労働だった。

予選通過は、ラジオニ七本、テレビ九三本、カード三枚。10月10日、いよいよ本審査である。委員長は川口静雄さん、副委員長が2名、学識代表として小林太三郎、田口柳三郎両氏、視聴者代表として主婦連会長の奥むめおさんほか女性3名。これにACCの27名という大人数の審査となった。本審査も午後1時から6時近くまでかかって無事終わった。

だが私たちには大変な作業が残っていた。17日までに入賞作品の賞状とカップを用意しなければならない。よく間に合ったものだと思う。

奥むめおさんは「平常見ているCMと、こうして拝見したCMは大分ちがっています。入選作は選りすぐった作品だけに、商品の実態を的確に伝えており、購買意欲を刺激するでしょう」と褒めてくれた。

ACC・CMフエステバルは、その後、日本で最も権威あるCMのフエスティバルとして、CM〃文化"の向上に尽くしてきた。その功績は計り知れないものがあろう。21世紀と共に40周年を迎えることになると思うと感慨は一入である。

昭和37年、日本のテレビ世帯は一千万を超えて世界第二のテレビ大国となった。ACCは、『ラジオ・テレビCM実務』の刊行を皮切りに、CMハンドブックシリーズの発行を続けた。ラジオCMのつくりかた、テレビCMのつくりかた、フィルムCMのつくりかた、最後に『実用CM用語集』を出版、初期の啓蒙運動である。

また4月には、日本テレビコマーシャル製作者連盟・JACが誕生。ACCの構成は5団体となり、ようやく、スポンサー、エージェンシー、制作プロダクション、媒体(民放)の四者が揃って、より良いCMへの道を歩みはじめたのである。

CMの真理は一つ

民放が発足した昭和26年当時の広告界では、デザイナーはともかく、コピーライターとかアートディレクターといっても専門職と認められる時代ではなかった。今ではそれが憧れの職業に変わった。

♪マーブルマーブル

マーブルマーブル

マーブルチョコレート♪ あかるーい ナショナル

あかるーい ナショナル

昭和30年9月、広告主協会が民放にアンケートを求めたことがある。

民放各社のCM部門の強化と担当者の地位の向上、CMディレクターの強化などに関して、各局の現状報告と将来の構想を訊ねたものである。

当時の各杜のCM担当といえば”係”程度の貧弱な体制であった。その初期にCMに携わった私には、『宣伝会議』、ACC委員、媒体の人間として、日本の民放界のCM発展にささやかながらも貢献できたことが広告マンとしての無上の喜びである。

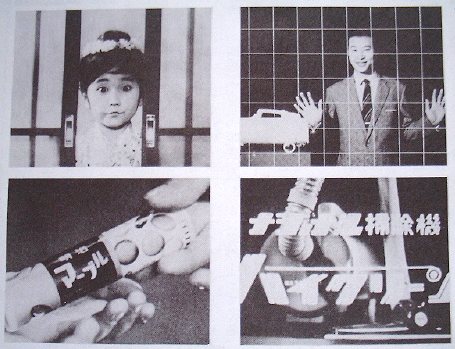

今、CMに出演することで一躍スターになる時代が来た。だが基本は不変である。ACC第一回タレント賞の泉大助。受賞理由「分かり易い解説。そして優れた説得力で、ナショナルテープレコーダの機能を楽しく訴求する」。第二回、上原ゆかり「マーブルチョコのパッケージからつぎつぎと出して食べてゆく可愛らしいゆかりの表情、この演技がブランドイメージを的確に表現している」(写真左)。第三回、泉大助のナショナル掃除機「優れた説得力で企業の信頼性を高めた」(写真右)。タレントだけではない。CM制作者が常に志すべき永遠の真理であろう。

(文責・中村登紀夫)